In uno dei giorni torridi di questa ultima estate mi capita di leggere un articolo su un sito di notizie che parla di uno scavo molto particolare. Non lo fanno gli archeologi, ma il sole.

Sì, avete capito bene, proprio il sole, che sta sciogliendo piano piano uno dei nostri ghiacciai italiani, quello della Marmolada, il gruppo montuoso più alto delle Dolomiti.

Leggo con curiosità, con i miei soliti occhiali da archeologo.

Il ghiaccio lentamente si scioglie e tornano alla luce oggetti di ogni tipo appartenuti ai soldati che durante la prima guerra mondiale presidiavano quelle cime e combattevano contro i “nemici” austriaci: fucili, scarpe, bombe, binocoli, ma anche scatolette di cibo, borracce, matite.

Sappiamo molto di quella guerra: non ci mancano certo i documenti scritti e le testimonianze orali raccolte dagli ultimi superstiti; non ci mancano i pensieri profondi di molti scrittori e poeti – come Ungaretti – che ce l’hanno raccontata come solo gli artisti sanno fare, scegliendo con cura parole essenziali, dure, vere e insieme sublimi. Abbiamo in mente le immagini sfocate di quegli uomini mal vestiti e mal equipaggiati che difendevano la linea di confine e che nei filmati dell’epoca sembrano muoversi a scatti; abbiamo film come La grande guerra in cui Alberto Sordi e Vittorio Gassman prestano voci e volti a due giovani soldati che sperimentano, con un pizzico di ironia, la vita (e la morte) in trincea.

Che cosa può aggiungere un oggetto alla potenza delle immagini?

Vale la pena raccoglierli e trattarli come reperti archeologici, cioé come oggetti portatori di informazioni per ricostruire la vita di quelle persone?

La risposta, positiva, è arrivata giusto un paio di giorni più tardi, quando mi sono trovata, quasi per caso, sulle Alpi Bellunesi dove ho raggiunto alcuni amici in vacanza.

Una mattina si decide di salire sulla Marmolada. Io non sono per niente una montanara, ma l’idea mi piace molto, perché sono curiosa di vedere il museo più alto d’Europa: un museo costruito a 3.000 metri di altitudine che si raggiunge con la funivia: il Museo della Grande Guerra.

Breve coda alla biglietteria e si comincia a salire… mentre il termometro scende.

Si percorrono le tre campate della funivia fino alla cima e arrivati lassù il mondo sembra lontanissimo e insieme lì, tutto ai tuoi piedi. Il termometro segna 2 gradi e sono contenta di avere indossato delle belle calze di lana! Naso gelato, ma panorama mozzafiato, anche se la giornata non è proprio limpidissima.

Pestiamo il ghiaccio con le nostre scarpe tecniche, colorate, calde… e io penso a quei soldati, poco più grandi di alcuni ragazzini del nostro gruppo, che arrivarono quassù con le suole di cuoio, con chili di zaini addosso certamente molto meno comodi dei nostri.

Alla proposta di visitare il museo, che si trova in una delle stazioni della funivia, non tutti reagiscono con entusiasmo, ma poi tutti mi seguono. Osservo soprattutto i bambini del gruppo: le prime vetrine le scorrono quasi senza guardare, cercano di fare in fretta perché poi andremo a mangiare. Ma poi, progressivamente li vedo rallentare, si fermano, leggono, osservano, indicano.

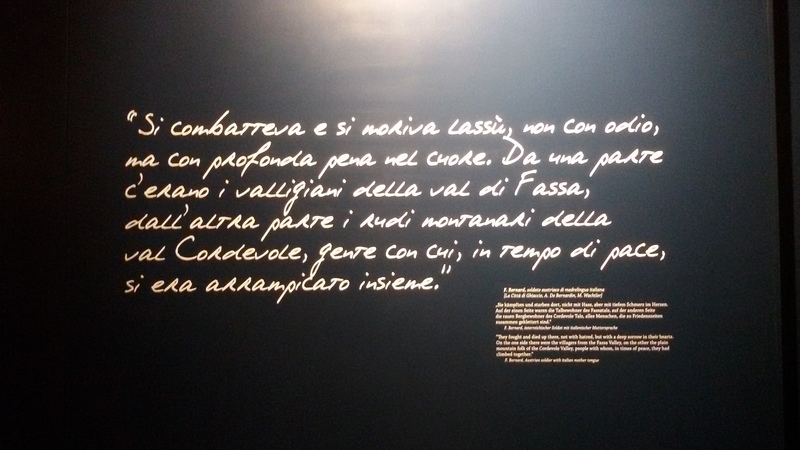

Il museo è stato ristrutturato da due anni, in coincidenza con il centenario della Grande Guerra (1915-1918): è uno spazio bellissimo con ampie vetrate sul ghiacciaio, sei circondato dai monti e sui vetri sono riprodotte le frasi tratte da diari e documenti d’epoca.

Vedere quello scenario ti aiuta a calarti nei panni di quei soldati: l’esperienza diviene ancora più coinvolgente perché proprio vicino alle finestre c’è la sezione sui rumori della guerra, che puoi ascoltare attraverso dei dispositivi: il rumore delle bombe è assordante, ma il vento che soffia tra queste cime in inverno fa quasi più paura.

Dopo i rumori vengono le vetrine.

E i bambini cominciano a correre avanti e indietro:

“Vieni a vedere che cosa c’è qua!”

“Hai visto quello?”

“Forte!”

C’è da dire che non tutti gli oggetti sono alla loro altezza e a volte dobbiamo prenderli in braccio per far loro vedere alcuni oggetti.

“Ma quello è un pettine… e c’è anche lo spazzolino!”

“Quelle sembrano le scatolette del tonno”

“Ma… che ci facevano con le matite?”

“Scrivevano. Magari una lettera alla loro famiglia che era lontanissima da qua”

Mi guardano con gli occhi spalancati.

“E poi da quassù la lettera come la mandavano?”

“Ogni tanto qualcuno le raccoglieva e le affidava a qualcun altro che le portava a valle e da lì poi le lettere partivano per le diverse città, ma potevano metterci molte settimane ad arrivare”

“Settimane?”

“Sì, certo. La posta era meno veloce di oggi e in più c’era la guerra. Pensate che differenza con oggi: se vuoi dire una cosa a qualcuno basta un secondo e lo raggiungi”

Momento di silenzio, ma poi la curiosità ha di nuovo il sopravvento.

“Avete guardato in quel cassetto? Ci sono le carte da gioco”

“E quella specie di giradischi? Se schiacci il bottone viene fuori una musichetta buffa… vecchia!”

“Ma a che cosa gli servivano queste cose? Mica c’entrano niente con la guerra!”

Gli racconto della guerra in trincea, delle baracche ricavate nelle montagne, della città scavata nel ghiaccio.

Delle lunghe veglie, del buio e del freddo, della paura.

“Magari mentre si riposavano dai turni di guardia, cercavano di non pensare alla guerra, cercavano un modo per divertirsi un po’, ascoltando un po’ di musica; le sere d’inverno sono lunghe, una partita a carte poteva aiutare a passare il tempo. E poi pensate a quante persone si erano incontrate qui: venivano da ogni parte di Italia e di certo si raccontavano tante storie legate ai loro paesi di origine…”

Alcuni di loro diventavano anche amici, magari erano innamorati di una ragazza che li aspettava a casa e si confidavano con i compagni o gli facevano vedere la sua fotografia che portavano sempre addosso…. “

“Sì, io l’ho vista infatti la foto di una donna!”

Si guardano un po’ intorno, sembra che ci stiano pensando. E le domande che seguono sono di tutt’altro genere.

“Ma se queste cose sono qui allora vuol dire che sono tutti morti?”

Alla fine nessuno di loro ha più fretta di andare a mangiare. Tornano indietro ad aprire quei cassetti, a guardare con attenzione oggetti così banali che mai avrebbero guardato in un altro posto: tegami, borracce, scarpe, un pettine con tutti i denti rotti, un rasoio per la barba, un grammofono, un mazzetto di matite tenuto insieme con lo spago.

Sì, mi dico mentre ci avviamo verso il ristorante, vale la pena recuperare questi oggetti e salire fino a 3.000 metri per vederli dentro un museo.

Le immagini dei filmati e i film girati sulla guerra ci dicono molto, ma lo fanno con il punto di vista di qualcuno che ha scelto una inquadratura, una storia da raccontare.

In un museo invece gli oggetti sono là e si fanno osservare e tu puoi costruire il tuo personale punto di vista su un pezzo del tuo passato. Puoi emozionarti davanti a un oggetto banale che cattura la tua attenzione e trascurarne uno rarissimo, non importa.

Quello che conta è accorciare le distanze tra te e quel soldato, la sua vita quassù tra questi ghiacci a combattere contro quelli che solo fino a pochi mesi prima erano amici, “gente con cui, in tempo di pace, si era arrampicato insieme”.

Vivo a Siena, una città in cui è impossibile non essere circondati dalla storia. Non volevo fare l’archeologa fin da piccola, ma credo di averlo capito al momento giusto.

Ho legato il mio cuore a siti speciali in cui ho avuto e ho la fortuna di lavorare e sono un discreto topo di biblioteca. Ma una delle cose che preferisco fare è condividere le storie che leggo nella terra con i bambini: occhi trasparenti e domande spontanee mettono a nudo l’archeologia e non ammettono risposte vaghe!

Complimenti! Sono ritornato bambino, quando mio Nonno, classe 1884, mi raccontava della “sua” guerra da Bersagliere. Nel 1915, richiamato ” sotto le armi” aveva lasciato la moglie, con due figli piccolissimi, a gestire l’Osteria-Emporio di famiglia. Vorrei avergli fatto tante domande, ma sei anni quelle storie anche drammatiche si ascoltano come fiabe raccontate tenendoti per mano. Grazie per quello che fate.

Grazie di averci scritto! Anche io ho molti ricordi dei racconti di guerra dei miei nonni e credo che questa memoria non si debba perdere; un modo per conservarla può essere proprio la visita in un museo o un racconto che avvicini anche i più piccoli a una realtà che mai vorremmo si ripetesse.